トライアングル 上

【第5章】蟷螂之斧(トウロウノオノ)

亮輔は思い返していた。

「始めの"レース"、、、。俺は得意な種目で挑み。序盤からリード。俺の走りは完璧だった。

しかし、結果は祐介の勝利。

2戦目の"障害物競争"。考えていた"競争"とは少しズレてしまったが条件としては五分。

むしろ、走る事に関しては有利であったはずだが、、、

ギリギリでなんとか勝利。

3戦目の"ボーリング"に至っては必ず勝てるはずの勝負。

、、、勝利はしたものの、1本外していたら敗北。

今までの3戦はほぼ自分の得意な勝負が出来た、、、。

結果2勝。

しかし、得意分野でこの内容、、、。」

そして、ついに天が才を与えた男、祐介の得意分野がやってきた。

祐介の"本気"が亮輔に牙を剥く。

「、、、ポキポキ。」

拳を握るように指を鳴らしながら、左脇にラケットを抱え、短パンのユニフォームのようなものを着ている。

「さあ、始めようかのう。」

(第4戦) 祐介ターン 連想ワード「ボーリング」

「ボーリング」→「球」=「バドミントン」

「バドミントン」

ラリー制で21点先取した方が勝者。

(ただし、20対20になった場合のみ、どちから2点差をつけるか、30点に達するまで勝負が続けられる)

「バドミントン。日本語で"羽球"で、"球"か、、、。」

誰もいない静かな体育館。

その中央に立てられたネット。

そのネット越しにすでに臨戦態勢の祐介を見つめ、亮輔はフラッシュバックのように思いだした。

「さあ、始めようかのう。」

左右の肩を交互に落としながらラケットを両手で持ち、

腰をかがめる祐介。

小学4年生のまだ幼い顔に、楽しそうな無邪気な笑みが溢れる。

「祐介と初めてのバドミントンをやったのは4年生の時、、、。」

おもちゃのバドミントンラケットをお父さんに買って貰い、仲のいい祐介くんと初ラケットのお披露目会。

おもちゃ屋で一目惚れしたバドミントンラケット。

亮輔は初めてやるバドミントンに心踊らせた。

もちろん祐介も初めて。

この日の為にルールはもう"YouTube"を二人で見て学習済み。

こう投げて、、、こう打って、、、。

2人で身振り手振り真似をしながら楽しくイメージを固め、

近くの児童館のバドミントンのコートを借りて、

レッツ!バドミントンタイム。

「〜〜〜〜21点先取した方の勝ちとします。それでは"バドミントン"のルール説明は以上でよろしかったですか?」

ボーッと思いにふけっていた亮輔が話を終えた女神とちょうど目が合う。

「!!あ、ああ。」

おそらく説明したであろう"バドミントン"の内容だが、

もう勉強した事があった為、だいたいの内容は理解出来た。

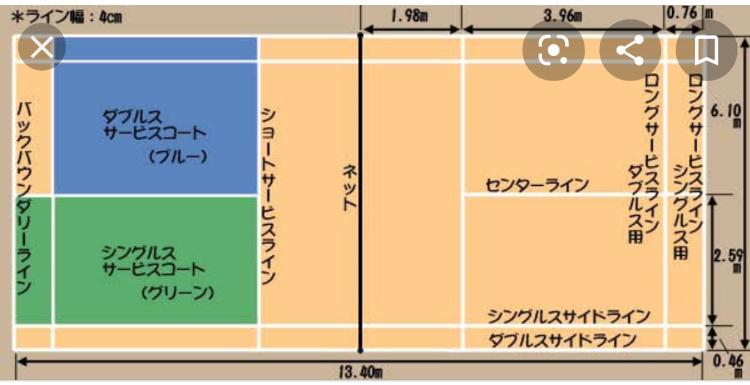

「おそらく、シングルコートの説明、サーブの討ち方、サーブ権に得点方法、と、いったところだろう。」

「じゃあ、もう1回おさらいね。」

幼い頃の亮輔が祐介にバドミントンのラケットを指揮棒変わりに先生のように説明を始める。

「まず、このコートのラインの外側じゃなくて内側のラインがシングルスのラインね。」

コートに2重に引かれたラインの内側のラインをラケットで指す。

「うむ。」

祐介がひとつ返事で頷く。

亮輔もつられて頷いき続ける。

「うん!じゃあ次ね。サーブを打つときは下から打つ。それで打つときの位置は後ろの四角から。」

バドミントンのコートは全長13.4mのコートの真ん中に

高さ1.55mにネットを張って仕切る。

実際は亮輔たちのバドミントンをする児童館では子供用に少しネットは低めに設定されているが。

シングルスのラインはそのネットを中心に"円"という字を描くように線対称に描かれたラインを使用する。

「右からサーブを打つときは相手も四角の右側に居て、

左から打つときは相手も左の四角ね。」

バドミントンのサーブを打つときは円の2つある四角の部分、"サービスコート"から対角のサービスコートを狙い、

ウエストより下からサーブをする事が義務付られている。

「うむ。」

一度YouTubeで動画を見ているだけに祐介の理解は早い。

「あとは、ラインの内側にシャトルが落ちたら1点。点を取った方が次のサーブを打つ。」

亮輔がおもちゃのシャトルとラケットでサーブを打つ素振りを見せる。

「うむ。」

祐介も真似をしてサーブの素振りをする。

「で、21点先にとった方が勝ちね。」

「"羽球"で、"バドミントン"。おそらく祐介はそこまで考えてバドミントンを選んだわけではないだろう。」

亮輔はネットのネットの向こうで準備運動かのように肩の関節をポキポキ鳴らし上体を左右に回し曲げている祐介を見つめながら思う。

「バドミントンのシャトルを球と認識しているのか、ただ単にバドミントンがしたかったのか、、、。」

そんな睨み合いのような雰囲気の2人に、青の短パンと白地に青のラインの入ったポロシャツの爽やかユニフォームを身を包んだ女神が間に入る。

「それでは、始めのサーブ権はジャンケンで決めましょうか。」

短パンから伸びる白くて長い脚、ぴっちりとしたポロシャツが女神の今まで分からなかったスタイルの良さを際立たせる。

しかし、2人の目にはもはや相手しか映っていない。

真剣な眼差しで祐介への視線は外す事なく亮輔は女神に言う。

「、、、サーブ権。、、、俺からでもいいか!?」

「じゃあ、サーブはジャンケンで勝った俺からね!」

幼い亮輔が「やった!」と言う様にシャトルとラケットを持ってサーブラインに立つ。

「さあ、始めようかのう!」

左右の肩を交互に落としながらラケットを両手で持ち、

腰を落とす幼い祐介。

お互い楽しい笑顔の中、

「えい!」

下から掬い上げるように亮輔がシャトルを打った。

「しかし、それでは、、、。」

そこまで言いかけた女神に被せるように祐介がいう。

「わしはかまわんよ!」

亮輔を睨みつけニタっと笑う祐介。

その表情は勝利への確信。余裕とも取れる。

それを見た亮輔。目線を合わせたまま、口角を少し上げる程度の微笑を浮かべ、

「フン!、、、決まりだな。」

鼻息混じりに言い捨てた。

「、、、それでは、亮輔選手からサーブお願いいたします。」

お互い何かを感じ取ってるような空気に、女神が付いていけず、引き下がるようにコートの脇、

得点ボードが設置されている所に降り立った。

15対4

幼い頃の祐介と亮輔のボードには対戦結果が刻まれていた。

「、、、。」

そこには悔しそうに押し黙っている幼い頃の亮輔の姿があった。

実は15点取って以降点数を加算していない。

もう何点取られたか分からない位。

亮輔は一方的に負けていた。

初めてとはいえ、とりわけ亮輔がバドミントンが下手だったという訳ではない。

むしろ、研究して素振りしてきた分、まともに打ち合えていた。

しかし、結果はこの大差。

祐介も初めて打ったはずだった。

しかし、天性なのか何なのか。

全く歯が立たない。

それ以降、、、亮輔と祐介が二人でバドミントンをすることはなかった。