オトナだから愛せない

「皐月くんなんてもう知らない……」

私はそのまま返信をすることなく、スカートのポケットにスマホを戻して学校に行く準備をした。皐月くんなんて、もう知らない!そう心に決めて家を出た。

学校に着いてからも気にはなったが、皐月くんにメッセージを送ることはしなかった。

いつもなら「今日はこれから数学の授業だよ」とか「体育が持久走で嫌だ」とか、いま思えば自分でもくだらないなと思うような内容を毎日飽きもせずに皐月くんに送りつけていた。

けれど、今日はそんなことを送る気にならなかった。“うるさい”そう言われてしまうのが想像できる。

私なりに気を使って連絡をしない。という、らしくないことをしているなと自分でも思う。

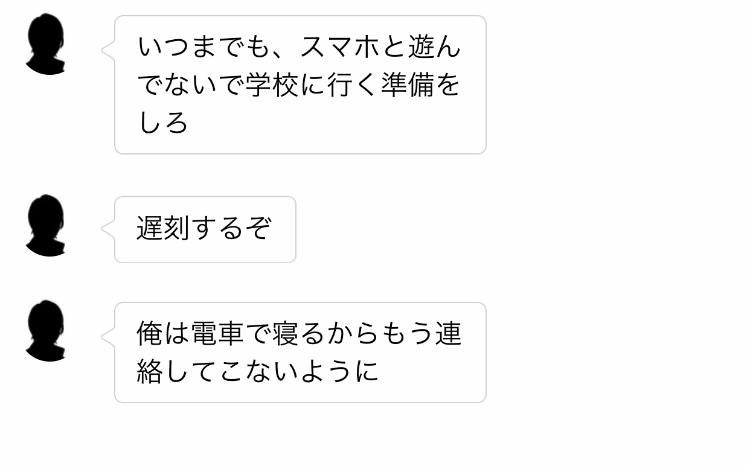

委員会の集まりを終え学校を出た夕方17時過ぎ。下校途中、スマホを手にして朝一送られてきた皐月くんからのメッセージをもう一度見る。

ちょっぴり期待してみたものの、あれから皐月くんからの「ちょっと言い過ぎたごめん」や「俺が悪かった」などという謝罪のメッセージが入ることはなかった。

本当に皐月くんなんかもう、知らない。

スマホを握りしめたままマンションのエントランスに着きエレベーターで6階まで上がる。

ぐるぐる、ぐるぐる、皐月くんのことばかり考えておかしくなりそうだ。

チンッ、と私の気持ちとは反対に軽快な音を奏でて開いたエレベーターの扉。

「皐月くんの、バカ……」

足を進めながら、思わず溜め込んでいた感情をぽつりと音にした。

と、

「誰がバカだって?」

「……え、」

「だから、誰が、バカだって?」

「なんで、さつき、くん」

視線の先にはグレーのスーツに身を包み、怪訝そうに眉根を寄せた皐月くんの姿。